Inhalt

Was ist das Liebig’sche Minimumgesetz?

Das Minimumgesetz von Justus von Liebig, das 1840 erstmals die Agrarwissenschaft revolutionierte, besagt in aller Kürze: Das Wachstum einer Pflanze wird durch denjenigen Nährstoff begrenzt, der am wenigsten vorhanden ist. Dieses scheinbar simple Naturgesetz hat weitreichende Implikationen – nicht nur für Felder und Gärten, sondern auch für Unternehmen jeder Grösse.

Im Unternehmenskontext spricht man häufig vom Minimum‑Faktor oder vom Mindestprinzip. Wenn ein Unternehmen trotz hervorragender Produkte, motivierter Mitarbeitender und moderner Technologie stagniert, liegt die Ursache meist nicht in einem Mangel an allen Ressourcen zugleich, sondern in einem einzigen, kritischen Engpass. Genau hier setzt die EKS‑Strategie von Wolfgang Mewes an: Sie nutzt das Liebig‑Minimumgesetz als analytisches Fundament, um den limitierenden Faktor zu identifizieren, zu stärken und anschliessend den operativen Engpass zu beseitigen.

In diesem Beitrag gehen wir Schritt für Schritt von der botanischen Theorie über die ökonomische Analogie bis hin zu einer einfachen Checkliste, die Sie sofort in Ihrem Unternehmen anwenden können.

Das Liebig‑Minimumgesetz in der Botanik

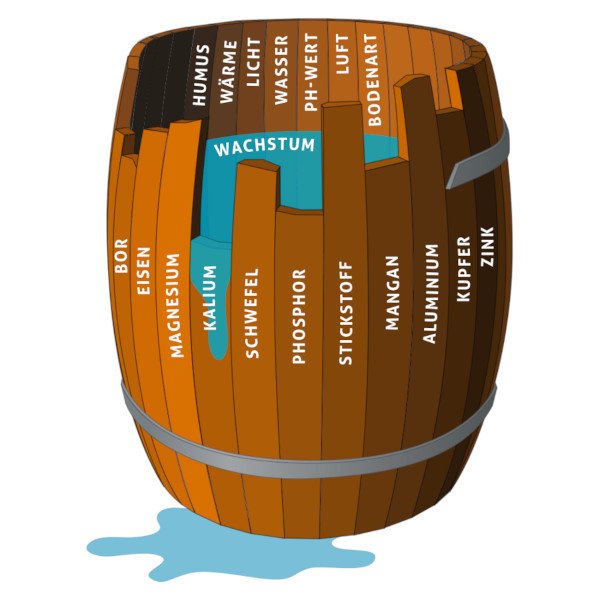

Engpässe in der Biologie, dargestellt in Fassdauben

Nährstoff-Bedarf einer Pflanze

Pflanzen benötigen drei Hauptkategorien von Nährstoffen:

- Makronährstoffe (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)) – in grossen Mengen nötig, bestimmen das Grundwachstum.

- Mikronährstoffe (Eisen, Zink, Bor usw.) – in Spuren, aber unverzichtbar für Stoffwechselprozesse.

- Wasser und Licht – die energetischen Grundlagen, die jede chemische Reaktion ermöglichen.

Jede dieser Komponenten wirkt zusammen, doch das Minimumgesetz lehrt, dass das Gesamtwachstum immer vom knappsten dieser Elemente bestimmt wird.

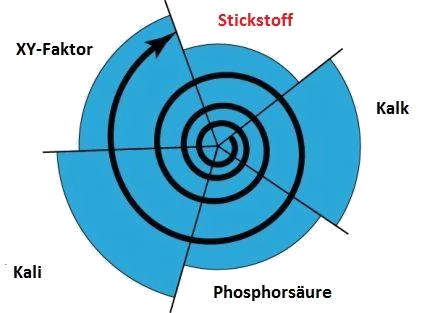

Beispiel: Stickstoff-Limitierung

Stellen Sie sich vor, ein Feld erhält ausreichend Phosphor und Kalium, aber nur halb so viel Stickstoff, wie die Pflanzen benötigen. Trotz perfektem Wetter und optimaler Bewässerung bleibt das Ertragspotenzial niedrig. Sobald dem Boden zusätzlicher Stickstoff zugeführt wird, steigt das Wachstum exponentiell – bis ein neuer Engpass (z. B. Wasser) die Pflanze wieder bremst.

Stickstoff ist der wichtigste Engpass, der das Wachstum hemmt.

Dieses Phänomen lässt sich graphisch darstellen: Die Ertragskurve steigt zunächst steil, erreicht einen Scheitelpunkt (der Moment, in dem der Stickstoff‑Grenzwert erreicht ist) und flacht dann ab, sobald ein anderer Faktor zum limitierenden Element wird.

Praktische Konsequenzen für die Landwirtschaft

Landwirte nutzen das Minimumgesetz seit Jahrhunderten, um Düngestrategien zu optimieren. Anstatt alle Nährstoffe gleichmässig zu verteilen, konzentrieren sie sich auf den knappsten Faktor und vermeiden so unnötige Kosten und Umweltbelastungen.

Das Minimumgesetz im Unternehmen

Der Minimum‑Faktor als Unternehmens‑Äquivalent

Übertragen auf die Wirtschaft wird das Liebig‑Minimumgesetz zum Minimum‑Faktor:

- Finanzielles Kapital – reicht das Working‑Capital aus, um Produktion, Marketing und Vertrieb zu finanzieren?

- Technologische Basis – verfügt das Unternehmen über die notwendige IT‑Infrastruktur oder Patente, um das Produkt zu entwickeln?

- Marktzugang – kennt das Unternehmen die relevanten Vertriebskanäle und regulatorischen Vorgaben?

- Human Capital – stehen genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung?

Wenn nur einer dieser Punkte fehlt, wird das Unternehmenswachstum gehemmt – ganz gleich, wie stark die anderen Ressourcen ausgeprägt sind.

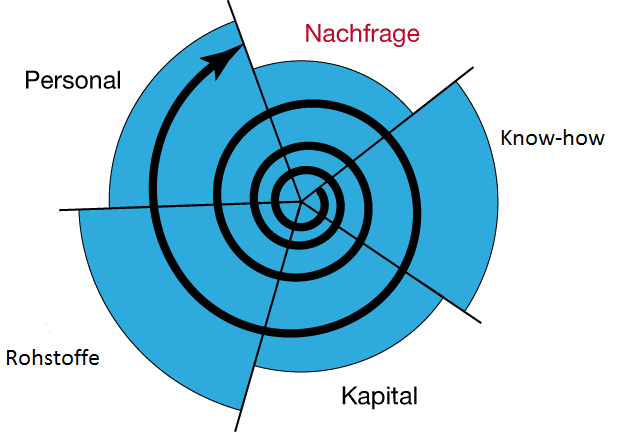

Illustratives Unternehmens‑Beispiel

Ein junges SaaS‑Startup hat ein innovatives Produkt, ein talentiertes Entwicklerteam und ein starkes Markenimage. Dennoch wächst der Umsatz nur langsam. Nach einer kurzen Analyse stellt sich heraus, dass das Unternehmen kaum Geld für gezielte Kundenakquise hat – das Minimum‑Gesetz in Aktion: Das fehlende Kapital ist der limitierende Faktor, während das technische Know‑how und das Team im Überfluss vorhanden sind.

Der limitierende Faktor ist hierbei die «Nachfrage»

Durch die gezielte Beschaffung von zusätzlichem Marketing‑Budget (z. B. über einen Angel‑Investor) kann das Unternehmen den Engpass schnell überwinden und das Umsatzwachstum exponentiell steigern.

Ein Überfluss an Ressourcen bringt keinen zusätzlichen Nutzen

Betrachten wir ein Unternehmen, das über modernste Produktionsmittel verfügt, aber nicht genug Rohmaterialien beziehen kann. Der Besitz teurer Maschinen ist zwar ein Wettbewerbsvorteil, erzeugt jedoch keinen Mehrwert, solange das Material fehlt. Das Minimum‑Prinzip erklärt, warum Investitionen in bereits gut ausgestattete Bereiche selten den erwarteten ROI bringen – sie adressieren nicht den eigentlichen Engpass.

Das Minimumgesetz gilt auch für Unternehmen

Obwohl das Minimumgesetz von Liebig ursprünglich für Nährstoff‑Beschränkungen in Pflanzen formuliert wurde, lässt sich die zugrunde liegende Idee auf komplexe, lebende Systeme übertragen – dazu zählen Unternehmen, Märkte und Volkswirtschaften.

In einem Unternehmen kann es mehrere potenzielle Engpässe geben (zeitlich, finanziell, personell, technologisch usw.). Diese Engpässe wirken jedoch nicht isoliert, sondern lassen sich häufig zu einem zentralen limitierenden Faktor zusammenfassen. In dem vorliegenden Beispiel wird dieser zentrale Engpass anhand zur Nachfrage identifiziert.

Der knappste Faktor ist in diesem Fall die Nachfrage. Solange die Nachfrage nicht ausreichend gedeckt ist, kann das Unternehmen seine Produktions‑ bzw. Absatzkapazitäten nicht voll auslasten, wodurch das Gesamtwachstum begrenzt wird. Sobald die Nachfrage befriedigt ist – etwa durch gezielte Marketing‑Massnahmen, Produktanpassungen oder Vertriebserweiterungen – wird die nächste Ressource zum limitierenden Faktor.

Von der Analyse zur Handlung – die EKS-Strategie

Die Engpass‑konzentrierte Strategie (EKS) von Wolfgang Mewes ist das operative Ergänzung zum Liebig‑Minimumgesetz. Sie strukturiert die Suche nach dem limitierenden Faktor und bietet einen klaren Fahrplan, um ihn zu stärken.

Minimumfaktor identifizieren (1)

Erhebung von Kennzahlen:

- Finanzkennzahlen (Cash‑Flow, Liquidität)

- Technische Kennzahlen (Systemauslastung, Fehlerrate)

- Marktkennzahlen (Lead‑Conversion, Kunden‑Churn)

Analyse: Der Faktor mit dem schlechtesten Verhältnis von Soll‑ zu Ist‑Wert ist der potenzielle Minimum‑Faktor.

Minimum‑Gruppe bestimmen (2)

Die Minimum‑Gruppe umfasst jene Personen, Abteilungen oder Partner, die den identifizierten Faktor besitzen oder kontrollieren. Im Beispiel des Startups wäre das die Finanzabteilung bzw. die Investoren.

Engpass aufdecken (3)

Hier wird vom Minimum‑Faktor zum konkreten operativen Engpass übergegangen:

- 5‑Why‑Methode: Warum ist das Working‑Capital knapp? → Weil keine Investoren gefunden wurden. Warum? → Weil das Pitch‑Deck nicht überzeugend ist. …

- Fishbone‑Diagramm: Visualisiert Ursachen (Finanz, Markt, Produkt, Prozesse).

Gezielte Ressourcenzuweisung (4)

Auf Basis des Power‑Fund‑Konzepts (ein Teil des Kapitals wird ausschliesslich für die Beseitigung des Engpasses reserviert) wird das Budget freigegeben. Gleichzeitig wird die Minimum‑Gruppe befähigt, den Engpass zu adressieren (z. B. durch Coaching, externe Beratung).

Kontinuierliche Überwachung (5)

Nach Umsetzung wird der neue Zustand gemessen:

- Soll‑Ist‑Abgleich der KPIs (EKS-Bilanz)

- Bewertung, ob ein neuer Minimum‑Faktor entstanden ist

- Wiederholung des Zyklus, bis das Unternehmen ein stabiles Wachstum erreicht.

Praxis-Checkliste für Unternehmer

| Frage | Zweck | Wie prüfen |

|---|---|---|

| Welcher Ressourcen‑Bereich weist die grösste Diskrepanz zwischen Soll‑ und Ist‑Wert auf? | Minimum‑Faktor finden | EKS-Bilanz‑Analyse (Finanzen, Technologie, Markt) |

| Wer besitzt bzw. kontrolliert diesen Faktor? | Minimum‑Gruppe bestimmen | Organigramm, Vertragsübersicht |

| Welches konkrete Symptom (z. B. niedrige Conversion‑Rate) ist der Engpass? | Engpass aufdecken | 5‑WARUM‑Analyse |

| Welche Massnahme kann den Engpass beseitigen? | Ressourcen planen | Brainstorming + Kosten‑Nutzen‑Analyse |

| Wie wird der Erfolg gemessen? | Zyklus schliessen | KPI‑Definition (z. B. Cash‑Conversion‑Cycle, Umsatz‑Growth‑Rate) |

Fazit & Ausblick

Das Liebig‑Minimumgesetz ist mehr als ein historisches Agrar‑Prinzip – es ist ein universeller Rahmen, der erklärt, warum ein einzelner limitierender Faktor das gesamte System bestimmt. Unternehmen, die dieses Minimum‑Prinzip erkennen und gezielt angehen, können Ressourcen effizient einsetzen und exponentielles Wachstum erzielen.

Die EKS‑Strategie operationalisiert das Minimumgesetz, indem sie systematisch den Minimum‑Faktor, die zugehörige Minimum‑Gruppe und den konkreten Engpass identifiziert, Massnahmen ableitet und in einem kybernetischen Zyklus überprüft und korrigiert.

Für alle Unternehmer, die jetzt den ersten Schritt wagen möchten, stellt sich nur die Frage: Welcher Minimum‑Faktor hält Ihr Unternehmen zurück? Rufen Sie an, oder teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit einer E-Mail mit. Gerne bin ich auch für ein persönliches Gespräch bereit.